La penúltima tarde con Marsé

Algunos te quisieron mascota, pero no puede serlo un animal bravo

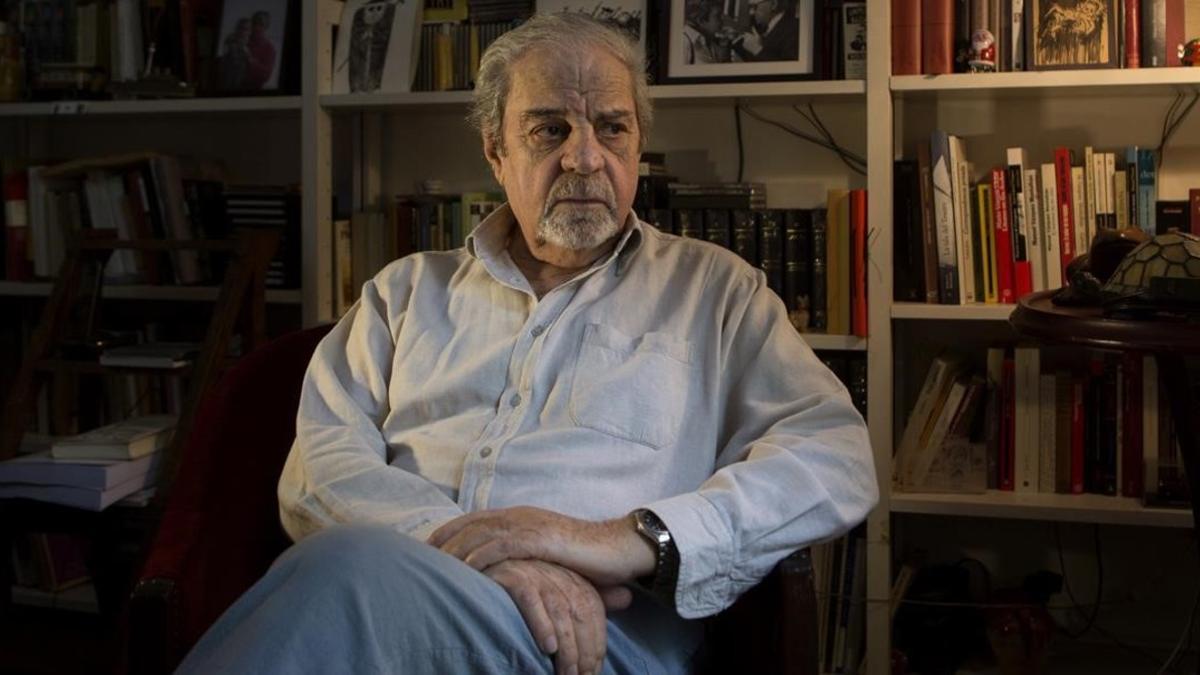

ICULT JUAN MARSÉ / periodico

No puede existir una última tarde con Marsé, no se puede avisar de que un día volverá, porque va a seguir en cada una de las líneas que escribió. También en aquella otra tarde, la penúltima. Tenía que visitarte en tu casa, acompañado de otros dos escritores. La hora era extraña, hacia las cinco y media, así que nos debatíamos inseguros sobre qué ofrenda llevar en la visita al maestro. Dos 'packs' de botellines (quizás pudiera alardear de abrir las cervezas con fuego, con el mechero) o unas pastitas (es posible que nos diera miedo quedar como unos flojos). Subimos sin nada, nos recibiste muy amablemente y jugamos a las sillas musicales. A mí, el más joven de los tres, me tocó un pequeño sillón algo desfondado, así que me sentía, en efecto, el más insignificante de la reunión.

Mientras espiaba de reojo fotografías colgadas y lomos de libros, desplegaste tu arsenal de anécdotas. No hablabas, sino que escribías, quizás porque estábamos en el despacho donde tecleabas tus novelas. Nos escribías, en tiempo real, aquel relato de Juan Marsé que va a una tele latinoamericana donde le preguntan: "¿Qué es más importante? ¿El fondo o la forma?". La forma, habías contestado tú: porque, como con un chiste, nada tiene interés si no sabes contarlo.

Después de acabar la entrevista, te encaminabas a tu camerino cuando oíste a la chica de producción gritar a tus espaldas: “¡Señor Marsé, hay que repetir, algo ha fallado y no se ha grabado!”. Así que ahí estabas, de nuevo en la butaca del plató, algo menos desventrada que en la que yo te escuchaba esa penúltima tarde con los ojos como platillos de café. Repetimos: "¿Qué es más importante? ¿El fondo o la forma?". El fondo, habías contestado en la segunda toma, porque no se puede explicar algo si no se tiene nada que contar.

Podría yo ahora pelearme con el fondo (qué es importante, o qué me importa, explicar) o con la forma (intentar hacerlo con emoción, pero con gracia: con encanto, como nos enseñaste). Por ejemplo, cómo siguió esa reunión.

Mientras Carlos comentaba contigo alguna jugada común, yo seguía la charla desde mi sillón liliput. Como miraba desde abajo, mi boca se abría, como cuando se admira un pantocrator. El encuentro podría acabar en cualquier momento, así que empecé a palpar mi mochila: había decidido traer aquel ejemplar de Últimas tardes con Teresa, el de las tapas duras y el retrato de la protagonista enmarcado en un corazón roto, para que me lo dedicaras. “Yo no escribiría si no fuera porque una vez, volviendo de poner música en la discoteca New York, a las siete y media de la mañana, paré en el mercadillo de Sant Antoni y vi esta portada”, planeaba decirte, aunque me daba bastante apuro hacerlo y más delante de mis compañeros.

Tú seguías hablando y escribiendo, que era lo mismo en tu caso, mientras yo tanteaba con la mano el ejemplar sin dejar de mantener los ojos en la conversación y la atención en juego. Por fin di con el tomo y justo en ese instante, dijiste: “Yo, la verdad, es que no le veo la gracia a eso de que te firmen el libro”. “¡Yo tampoco!”, dije yo, con un tono de sinceridad ministerial, quizás demasiado enfáticamente, para retirar mi mano de la novela. No había estado atento, pero entonces seguiste narrando aquel otro relato de cuando firmaste por primera vez en Sant Jordi.

Todo, en Marsé, era amar y vivir, como en la canción. Todo era soñar como los celtas y hablar como los griegos, decía Torrente Ballester. Como jamás podría hacerle justicia a todo lo que escribiste, a cómo muchos no escribiríamos así si tú no lo hubieras hecho, deslizaré por qué escribías. Por el deseo. Tu vocación surgió del deseo. Por lo visto (¿por qué me lo estás explicando a mí si ya lo viví?, debes pensar ahora; por si se te ha olvidado, la memoria es muy puta, contesto yo, el listillo), había una chica que te gustaba en tu barrio cuando aún eras un niño.

Era mecanógrafa, así que de repente te viste llevándole volantes y cartas para que las tecleara. Tú esperabas y te entregabas al juego de sus hombros tostados al sol del día de la verbena (perdón). Como querías estar más con ella, escribiste más. Adornabas tus textos para impresionarla y los alargabas para pasar más rato en su presencia. Así, y con las cartas de la mili a una novia e intentando impresionar a las niñas pijas de París en las clases de español, contándoles aventis barcelonesas, inyectándoles la nostalgia de arrabal, también nace un escritor. De lo más importante. Del deseo.

Han pasado muchas tardes desde aquella penúltima tarde. Por el camino, me mudé y tardé dos años en darme cuenta de que lo había hecho a tres calles de tu casa. Así que, sin saberlo, como en la canción, “he pasado por tu casa veinte veces”. Ninguna como aquella. Pero el relato no ha acabado y hay que encontrarle un final. En el siguiente encuentro contigo, ya sin vergüenza alguna, llevé mi ejemplar de 'Últimas tardes con Teresa'. Lo tengo delante ahora: “Al Miqui Otero, amb una forta abraçada”. También te quedas aquí, la letra picuda pero elegante, de cuaderno Rubio.

Somos cada vez más viejos y el Pijoaparte, cada vez más joven. Y nosotros seríamos más retacos, más feos, menos fotogénicos, menos brillantes, nos sentiríamos más pequeños, como en aquel sofá, si tú no hubieras escrito. Mostraste a los verdaderos protagonistas que no salían en plano, como aquella vez que en el cine de barrio viste aquella peli yanqui de esgrima donde por primera vez escuchaste mencionar Barcelona. Tu Barcelona. Algunos te quisieron mascota, pero no puede serlo un animal bravo. Y, ahora, como escribió aquel cubano, solo hay que admitir que “también mueren los que con tres palabras saben hacer un poema y un chiste y una canción”. Solo que las tardes contigo siempre son la penúltima, nunca son la última. Hoy se te lee y se come escalivada. Gracias por todo.

Suscríbete para seguir leyendo

- Encuesta prohibida de las elecciones en Catalunya: tercer sondeo

- El nuevo impuesto que llega a Catalunya: comprueba si tienes que pagarlo

- El truco de echar vinagre en el cepillo de dientes: mejorará tu salud

- La crítica de Monegal: Lleva siempre, en efectivo, 20.000 euros en el bolso

- Supervivientes 2024': Laura Matamoros, expulsada, Kiko siembra el caos y Pedro repite en la lista de nominados

- Un banco marroquí denuncia los bulos e "invenciones" que le relacionan con Begoña Gómez

- Aviso en el precio del euríbor hoy, 9 de mayo 2024: si tienes una hipoteca, estás de enhorabuena

- ¿Qué es una OPA hostil? ¿Cómo funciona?