Ex votos

Ese panteón urbano de muertos ilustres, esa ciudad calviniana –que no calvinista, gracias a Dios– de lo invisible que es París, es la urdimbre de la que la cultura europea está hecha

Crítica de la película 'Golpe de suerte': signos de reflote

Crónica desde París: El cementerio de los nobles guillotinados

Oscar Wilde París

El distrito VII de París es una orilla en la margen izquierda del Sena, un paralelepípedo que va de oeste a este, desde la Torre Eiffel a Saint Germain-des-Prés, con la gran cesura de la explanada de los Inválidos como una Y que separa el siglo XVIII del XIX. El poniente de esa topografía urbana es más monumental y reciente en el tiempo, pero su oriente tiene más encanto, por ser un dédalo de callejas que no sucumbieron a la piqueta napoleónica y que rezuma Historia en cada esquina.

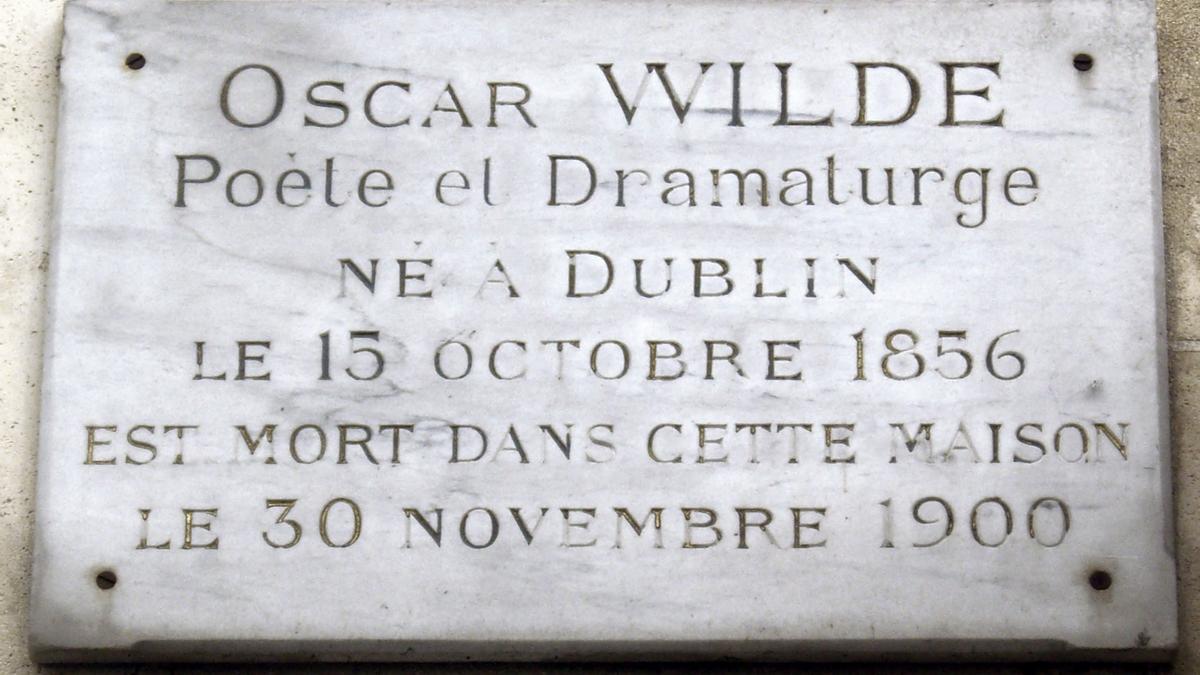

Ese lindero con el VI está plagado de placas conmemorativas, lápidas que lucen alicatadas en fachadas de viviendas o de hoteles, ex votos de los notables de aquel mundo de ayer con capital en París. Son un recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que en ellos nacieron, moraron o murieron.

La mirada de uno se topa con ellas en sus paseos rumiantes y algo deslavazados. A esas horas en que el trasiego de la ciudad amaina, uno se imagina a los espíritus de esos personajes de leyenda bajar a la noche reencarnados, para estirar las piernas y tomarse un vino en el bistró de la esquina, mientras los camareros recogen los restos del día, como en ese trasunto de la realidad descrito en 'Midnight in Paris', una de las películas malas de Woody Allen.

A Allen, cancelado pero vivo, me lo crucé hace unos días en la rue de Penthièvre, escondido bajo su gorrito de pescador y aturdido en su vagar por el caos atroz que aquella tarde se había hecho dueño del lado opuesto de la ciudad. Ha venido a presentar una película titulada 'Golpe de suerte'. Ninguno tuvo Oscar Wilde, cuya muerte, caído en desgracia, le llegó en un hotelito de la rue des Beaux-Arts, como reza su placa. Poco albergue para tanto ingenio. Wilde hace de 'poeta' e 'inmortal' un pleonasmo. Su 'De Profundis' desde la cárcel de Reading es acaso el mejor 'plaidoyer' que se haya escrito en inglés y, quizá, la mejor carta de (des)amor jamás publicada.

Unas cuadras más arriba, en la de Varenne, vivió Edith Wharton, y esa calle –también las calles tienen mito– quedaría mencionada en 'Rayuela', obra medular y modular de otro parisino de adopción. Todo es literatura. Y política. Neruda, el poeta comunista, fue aquí embajador de Chile y ocupó la bella residencia junto a los Inválidos hasta febrero del año del golpe, del que este se cumplen 50. Luego ocuparían esa casa sus enemigos, mientras él moría en Santiago durante aquel invierno austral que mató la primavera roja, y que ahora se sospecha lo mató a él también.

La política, como la vida, no es sino mudanza. Al otro lado de la explanada, en la rue Vaneau, vivió Gide, antagonista de Proust, los Lagartijo y Frascuelo de las letras francesas al doblar el siglo antepasado, siempre a la greña por un manuscrito ignorado, por un ego herido, por un cetro en disputa. El club de los poetas muertos. Y en el VII moraron Dumas y sus mosqueteros, Chateaubriand, ministro de Exteriores y escritor de ultratumba, y Lamartine, rapsoda y pregonero de la revolución del 48 y heraldo de la bandera tricolor que hoy asociamos con Francia.

Antes de que alemanes y franceses se empezaran a matar en la Gran Guerra, Rilke fue en esta corrala de genios secretario de Rodin. Tras el 14, en aquel espejismo de placidez hedonista de entreguerras, Saint-Exupéry vivió en la Place Vauban, su pista de aterrizaje cuando no cruzaba océanos en su avión-correo, preñada la bodega de cartas y fantasías de niño grande, hasta que cayó al mar hombre y 'Mort pour la France'. Liberada París, Lacan, exégeta de Freud, filosofaba peripatético su psicoanálisis a la francesa, y por ahí se cruzó con Malraux, mientras este atravesaba el Pont Royal camino al Ministerio, pues aquí los intelectuales son funcionarios, y viceversa.

La lista es larga. Ese panteón urbano de muertos ilustres, esa ciudad calviniana –que no calvinista, gracias a Dios– de lo invisible, es la urdimbre de la que la cultura europea está hecha, la de aquellas vidas que, con más grandezas que miserias, han grabado la Historia, las vidas de gentes –he ahí la lección– que nunca vivieron a medias, hasta que su tiempo se los llevó y la Historia los grabó en el mármol frío e indeleble de la inmortalidad, como antídoto de la desmemoria que hoy nos aqueja.

- Comprobar si mi número de La Grossa de Sant Jordi 2024 tiene premio

- Sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2024, en directo: números premiados y comprobar

- El mundo de la cultura, de Almodóvar a Serrat, convoca una concentración para pedir un alto el fuego en Gaza

- RTVE elimina el último programa de Masterchef en el que se denigró a una concursante que abandonó por estrés

- Lleida acumula en pocas horas la lluvia caída en más de dos años

- Alerta de la Policía Nacional sobre una estafa que puede afecta a miles de personas

- Adiós a los cajones de la cocina: la solución con perchas que puedes colocar en cualquier parte

- ¿Dónde y cuándo lloverá este fin de semana en Catalunya? Esto dice el Meteocat