AVANCES DE CIENCIA

El sueño de manipular la atmósfera

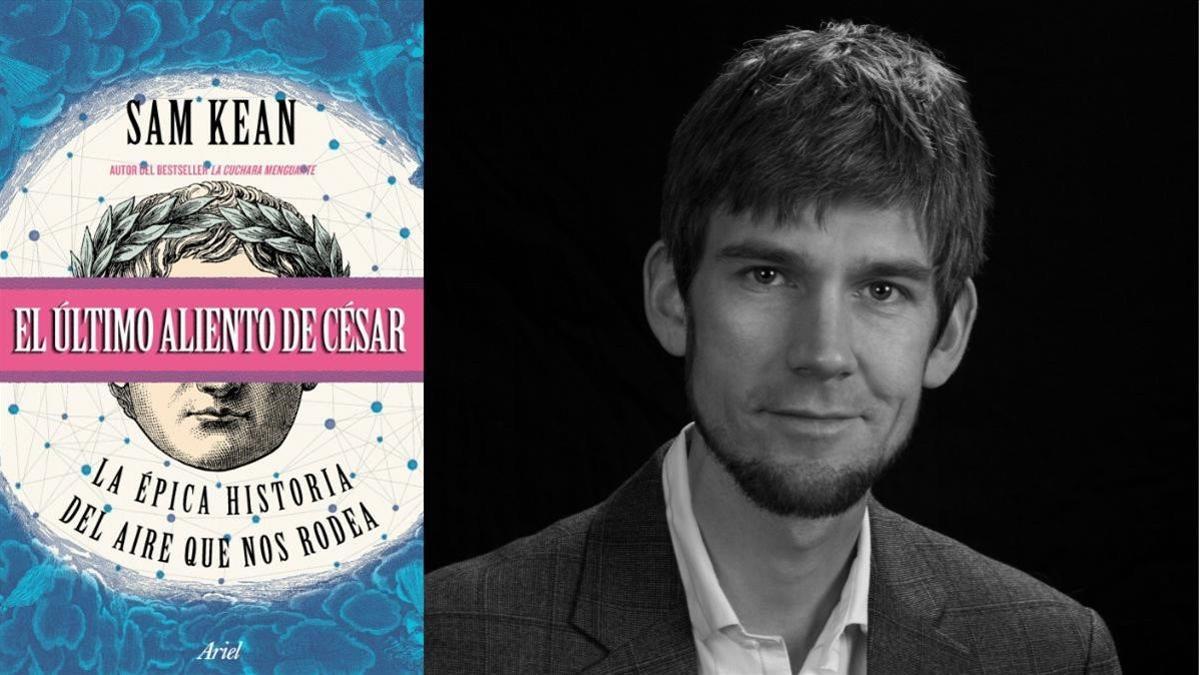

El divulgador Sam Kean autor de El ultimo aliento de Cesar Ariel 2018 / Stephen Parezo

Extracto de “El último aliento de César. La épica historia del aire que nos rodea”, de Sam Kean, traducción de Joan Lluís Riera (Ariel, 2018)

Selección a cargo de Michele Catanzaro

Los otros Avances de Ciencia

El químico Irving Langmuir ya había ganado un premio Nobel, pero nunca antes había saltado de alegría durante un experimento. Era el 13 de noviembre de 1946 y se encontraba en la torre de control del aeropuerto de Schenectady, en Nueva York, mirando un pequeño avión de hélice que daba vueltas por el cielo. A 4.200 m de altitud su ayudante, asomado a una de las ventanas del avión, lanzaba bolitas de hielo seco sobre una nube. Segundos más tarde, la nube «comenzó a retorcerse como de dolor», recordaría un testigo, y a los cinco minutos había desaparecido, transformada en lluvia.

Claro que ni una gota de esa lluvia llegó al suelo, pues se evaporó por el camino. Pese a ello, Langmuir prácticamente comenzó a dar vueltas en círculos por debajo. «¡Esto es historia!», gritaba. Antes incluso de que aterrizara el avión, corrió a telefonear a un periodista. La humanidad, dijo a grandes voces por el micrófono, por fin había aprendido a controlar el tiempo atmosférico.

Si cualquier otro hubiera se hubiera pronunciado de tal modo, el periodista probablemente habría colgado, pero en su tiempo Langmuir era tan famoso como Albert Einstein, y sus opiniones tan escuchadas como las de este. Y aunque Langmuir era químico de formación, esta incursión en la meteorología a nadie le pareció insensata; de hecho, eran habituales las incursiones en la meteorología de expertos en otros campos. Los químicos neumáticos estudiaban el tiempo atmosférico con interés para entender cómo se comportaban los gases del aire. Los astrónomos tomaban notas asiduas del tiempo para predecir cuándo tendrían cielos claros para sus telescopios. Lo mismo hacían los médicos, bajo la suposición de que eran los malos aires los causantes de las enfermedades. Robert Hooke, John Dalton, James Watt, lord Rayleigh, la lista de meteorólogos ocasionales es inacabable. Durante el viaje del Beagle, Charles Darwin se convirtió en el primer científico que estudió El Niño, y en 1861 fue Robert FitzRoy, el capitán del Beagle, quien publicó la primera previsión del tiempo de la historia en The Times de Londres.

Aun así, Langmuir fue mucho más lejos que sus predecesores en las ambiciones y esperanzas que depositó en la meteorología: no quería simplemente entender el estado atmosférico, quería controlarlo. Cierto es que los científicos que se aventuraban en la meteorología siempre habían tenido un punto de confianza irracional. Pese a siglos de esperanzas frustradas, nunca perdieron la fe en que estaban a un paso de entender cómo funcionaba el tiempo. Solo había que esperar a tener nuevos barómetros, o nuevas estaciones meteorológicas, o nuevas computadoras, para poder preverlo a la perfección. La meteorología es para la ciencia como ese equipo de fútbol que siempre está a un año de ganar la liga.

Pero incluso entre tanto inquebrantable optimista, Langmuir era un caso aparte. Había llegado a la meteorología durante una suerte de crisis científica a mitad de su carrera, y su carisma e impecables credenciales persuadieron a cientos de colegas de unirse a su cruzada. Su trabajo finalmente resultó ser vano, poco más que una versión moderna de la primitiva danza de la lluvia, pero mientras duró, montaron un auténtico espectáculo.

[…]

En su trabajo habitual, Langmuir estudiaba química superficial en los Laboratorios General Electric, en el estado de Nueva York. A diferencia de la mayoría de los laboratorios corporativos, en el de GE tenía libertad para investigar sobre lo que más le interesase, y durante la segunda guerra mundial comenzó a estudiar la acumulación de hielo en las alas de los aviones. Aquello lo llevó a realizar una serie de estudios de campo en el cercano monte Washington, en New Hampshire. Este monte era célebre entre los aficionados al tiempo atmosférico por sus vientos: hasta la década de 1990 retuvo el récord mundial del viento más rápido medido en la Tierra, de 371 kilómetros por hora, registrado en 1934. Pero Langmuir estaba más interesado en la extraña humedad de la montaña, que a menudo producía nieblas de agua «sobreenfriada» que, pese a registrar una temperatura por debajo de 0 ºC, se negaba a congelarse. Esta indeterminación al estilo del gato de Schrödinger (¿cómo era posible que el agua no se congelara por debajo de su punto de congelación?) intrigaba a Langmuir, que estaba deseoso de averiguar algo más sobre esta cuestión.

Para que le ayudase con esta misión, recabó la ayuda de un asistente llamado Vincent Schaefer. Mientras que Langmuir poseía varios grados avanzados y había estudiado ciencia en París y Alemania, Schaefer había dejado el instituto para trabajar en GE y ayudar a sus padres a pagar las facturas. Había comenzado trabajando de maquinista y constructor de modelos, al estilo de James Watt, pero aquello le pareció tedioso y empezó a explorar otras opciones por medio de una academia por correspondencia. (En cierto momento, consideró seriamente la posibilidad de convertirse en cirujano de árboles.) Al conocer a Langmuir, se despertó en él un interés por las ciencias naturales, y no tardó en inventar una máquina para preservar impresiones de copos de nieve. Impresionado, Langmuir reclutó a Schaefer en 1946 para que le ayudase a estudiar el agua sobreenfriada.

Schaefer comenzó sus experimentos pidiendo un arcón congelador GE que costaba 240 dólares (3.000 dólares actuales). Lo revistió de terciopelo negro para poder observar la formación de cristales, y entonces ya podía soplar suavemente en el aire frío para introducir humedad, que de inmediato quedaba sobreenfriada. Sin embargo, semana tras semana, por mucho que variara las condiciones del congelador, el agua de su aliento nunca se condensaba en hielo.

"Langmuir fue mucho más lejos que sus predecesores en las ambiciones y esperanzas que depositó en la meteorología: no quería simplemente entender el estado atmosférico, quería controlarlo."

Un sofocante día de julio, cuando el congelador se las veía y se las deseaba para mantener el frío, Schaefer se acercó al laboratorio de al lado y pidió prestado un bloque de hielo seco (CO2 congelado) para ponerlo en una esquina. Aquello lo cambió todo. En el instante mismo en que bajó el cubo de hielo al fondo del congelador, comenzaron a relumbrar en la neblina millones de cristales de hielo. Luego se fueron depositando sobre el terciopelo negro, brillando como microscópicos diamantes. Schaefer pensó primero que el hielo seco había inducido un cambio químico en la neblina, pero experimentos posteriores lo descartaron, dejando claro que la clave de todo era la temperatura del hielo seco. Mientras que la temperatura del congelador GE no bajaba de –23 ºC, el hielo seco estaba por debajo de –70 ºC. Expuesta a tan brutal y antinatural frío, hasta el agua sobreenfriada se rendía y formaba hielo.

Aquel descubrimiento le dio que pensar a Langmuir. Los científicos de la época sabían que las nubes del cielo eran básicamente bolsas poco definidas de agua sobreenfriada. También sabían que la mayor parte de la lluvia en realidad comienza a caer del cielo en forma de cristales de hielo, que luego se van fundiendo a medida que descienden. Langmuir razonó que si salpicaba las nubes con hielo seco, tal vez podría sacudir aquella agua sobreenfriada y crear lluvia artificialmente. La idea lo llevó a alquilar una avioneta aquel mismo noviembre y a enviar a Schaefer a las nubes cargado con poco menos de tres kilos de bolitas de hielo seco para ver qué pasaba. Veinte minutos más tarde, Langmuir clamaba a voces que allí se había hecho historia.

"Aquella tarde de viernes Schaefer sembró una nube desde una avioneta, y la nube comenzó a temblar y retorcerse, pero no ocurrió nada de inmediato, así que el equipo regresó a sus casas. Sin embargo, aquella misma noche aquella parte del estado de Nueva York quedó cubierta por una capa de nieve de veinte centímetros."

Ni corto ni perezoso, organizó un estupendo segundo ensayo para el 20 de diciembre, pero no tardó en descubrir que al final su libertad en GE tenía límites. Como antes, aquella tarde de viernes Schaefer sembró una nube desde una avioneta, y la nube comenzó a temblar y retorcerse, pero no ocurrió nada de inmediato, así que el equipo regresó a sus casas. Sin embargo, aquella misma noche aquella parte del estado de Nueva York quedó cubierta por una capa de nieve de veinte centímetros. Hubo coches que se salieron de la carretera, autopistas impracticables a lo largo de cientos de kilómetros, negocios que perdieron millones de dólares en ingresos de compras navideñas. Langmuir no podía estar más feliz. Cierto es que, según él mismo admitía, la Oficina Meteorológica ya había predicho la tormenta, y que la nube que sembraron parecía «madura» y a punto de descargar por su propia cuenta. Tanto daba. Langmuir se arrogó de todos modos el crédito por la primera tormenta provocada de la historia de la humanidad.

Entre tanto, los abogados de GE sufrían un aneurisma colectivo: las posibles responsabilidades eran impresionantes. Obligaron a Langmuir a publicar una declaración en la que afirmaba que la siembra de la nube no había causado la tormenta, y luego le prohibieron hacer más trabajo de campo en nombre de GE.

Aquello, naturalmente, decepcionó a Langmuir, pero no era hombre dado a las lamentaciones. Su equipo siguió trabajando en el laboratorio y (que les den a los abogados), no tardó en esbozar una idea tan revolucionaria que abandonó todos los otros proyectos que tenía en agenda para perseguirla. Aquella idea no solo prometía mejorar la generación de lluvia, sino que conferiría a Langmuir el poder sobrehumano de controlar los huracanes.

[…]

Lo que Langmuir propuso era sembrar los huracanes para crear hielo, liberando calor latente; esto, a su vez, ensancharía el ojo y reduciría el poder destructor de la tormenta. Solo faltaba ponerlo a prueba, y ahí es donde comenzaron los problemas.

El 13 de octubre de 1947, un huracán de poca magnitud llamado King atravesó Miami y comenzó a derivar hacia el noreste, camino del océano Atlántico. Como King ya parecía estar muriendo, los responsables de Cirrus decidieron sembrarlo al día siguiente. Un B -17 voló a su encuentro y dispersó por la pared del ojo unos 80 kilogramos de bolitas de hielo seco. Todo el mundo se sentó y esperó a que el ojo se ensanchara y King se colapsara. Sin embargo, la tormenta se hizo más fuerte y destructiva, y entonces, para horror de todos, hizo un giro imposible de 135º y comenzó a correr de vuelta a la costa. Unas horas más tarde la tormenta, fuera de control, se cebó en Savannah, en Georgia, causando daños por valor de 3 millones de dólares (32 millones actuales) y provocando la muerte de una persona.

Los científicos de Cirrus cruzaron los dedos, esperando que nadie se hubiera dado cuenta, pero un meteorólogo de Miami ató cabos y comenzó a liarla. Los periódicos no tardaron en denunciar el hecho como un «ruin truco yanqui» y a pedir la cabeza de Langmuir. Esto lo puso de nuevo en un aprieto. De un lado, quería demostrar que realmente podía influir en los huracanes; por otro lado, aceptar el crédito por esta tormenta podía cargarlo con una enorme responsabilidad civil. También se vería obligado a admitir que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, ya que la tormenta se le había escapado. Jugar a ser Dios comenzaba a ser un incordio.

[…]

"Los militares decidieron invertir en un proyecto distinto de control del tiempo atmosférico que, de manera más abominable, reconducía esta investigación al desarrollo de nuevas armas. La idea de la «guerra meteorológica» nació en realidad de otro proyecto militar, en Vietnam."

Pese a que el Proyecto Cirrus finalizó en 1952 y Langmuir falleció en 1957, todavía logró despertar el suficiente entusiasmo por el control del tiempo que el gobierno de Estados Unidos inició en 1962 un nuevo programa para ampliar y extender el Proyecto Cirrus. Lo llamaron Proyecto Stormfury [furia de la tormenta].

Stormfury gozaba de un presupuesto multimillonario y disponía de varios aviones, y para hacer justicia a su estupendo nombre, los científicos de Stormfury desarrollaron nuevas estrategias para atacar las nubes. En lugar de lanzar las semillas a mano, los pilotos cargaban el yoduro de plata en contenedores de aluminio y lo disparaban con una ametralladora Gatling. Ra-ta-ta-ta-tá. Y en lugar de depender de una siembra de una sola pasada, diez aviones en formación circulaban alrededor del huracán durante una hora, llenando de plata la tormenta.

A caballo de estas investigaciones, los militares decidieron invertir en un proyecto distinto de control del tiempo atmosférico que, de manera más abominable, reconducía esta investigación al desarrollo de nuevas armas. La idea de la «guerra meteorológica» nació en realidad de otro proyecto militar, en Vietnam. En 1966, el ejército había gastado millones de dólares defoliando Indochina con el fin de mejorar la visibilidad durante las incursiones de los bombarderos. Algunos generales preferían hacerlo con el Agente Naranja, mientras que otros creían que los incendios de toda la vida funcionaban mejor. Sin embargo, en aquellos frondosos bosques, los incendios solían producir montañas de humo. Y, como James Espy habría pronosticado, la lluvia a menudo seguía a los incendios al cabo de uno o dos días. Claro está que siendo aquello Vietnam, que en buena parte es selva lluviosa, la lluvia no era precisamente rara, y nadie se molestó en hacer ningún tipo de análisis estadístico para ver si realmente existía una correlación. En cualquier caso, las periódicas lluvias torrenciales implantaron una idea en la mente de algunos oficiales. Cada año, entre mayo y septiembre, las lluvias de los monzones barrían Vietnam, descargando en ocasiones hasta 500 milímetros en un mes. Aquellos chaparrones convertían las carreteras de barro en auténticas pistas resbaladizas, incluida la Ruta Ho Chi Minh, un conjunto de senderos que serpenteaban por varios países y eran esenciales para el Vietcong como vía de suministro. Lo que pensaron algunos oficiales americanos fue que si conseguían empeorar los monzones, podrían paralizar al enemigo durante varios meses al año. A este plan lo bautizaron Proyecto Popeye.

Cuando se le presentó el plan, el presidente Lyndon Johnson casi dio gritos de alegría, y Popeye se puso en marcha en 1967 con pasadas de aviones para sembrar nubes sobre Vietnam del Norte y Laos. El nuevo presidente, Richard Nixon, amplió el programa en 1969, convirtiéndolo en un proyecto apoyado por ambos partidos.

Por razones que siguen siendo poco claras, las fuerzas aéreas hicieron el sembrado con aviones inicialmente diseñados para llevar basura. En total, las tripulaciones de Popeye realizaron 2.602 vuelos y descargaron 47.409 tandas de yoduro de plata. Para ser justos, los danzantes de la lluvia militares tenían objetivos más modestos que Irving Langmuir, que se creía capaz de acabar con los huracanes para siempre y de convertir el desierto de Nuevo México en un vergel. Los militares solo pretendían extender las fatigas de los monzones unas pocas semanas más cada año y hacer más intensos los picos de precipitaciones. Eso habría bastado para embarrar las pistas, arrastrar con las aguas unos cuantos puentes, tal vez incluso provocar algunos desprendimientos de tierra con valor estratégico. Los oficiales también se congratulaban de llevar a cabo una forma de guerra más humana, puesto que empapar de agua al enemigo era sin duda mucho mejor que cubrirlos de napalm. (La consigna de Popeye era «Haz el fango, no la guerra».) Además, la siembra de nubes se podía mantener secreta. A no ser que el Vietcong tomara muestras de agua de lluvia para analizarlas y detectar la presencia de yoduro de plata, nunca lo sabrían.

Pero la pared de secretismo que rodeaba al Proyecto Popeye comenzó a agrietarse en 1971, cuando el Washington Post se hizo con una circular clasificada que lo mencionaba. Los Papeles del Pentágono,1 que se filtraron aquel mismo año, también aludían al proyecto, y el New York Times hizo un reportaje sobre la guerra meteorológica en julio de 1972. Dos días más tarde, las fuerzas aéreas suspendieron toda la siembra de nubes en el sureste asiático. Pese a las continuas preguntas del Congreso y la prensa durante los años siguientes, las autoridades del Pentágono se negaron a explicar nada más. (Como un comentarista observó, con fina ironía, aquello invertía claramente la situación habitual: por fin alguien hacía algo sobre el tiempo, pero nadie hablaba de ello.) Finalmente, en 1974 un obstinado senador por Rhode Island llamado Claiborne Pell logró convocar a varios oficiales del Pentágono a una audiencia. Pell estaba de acuerdo en que empapar de agua a la gente era más humano que bombardearlos, pero argumentaba que la siembra de nubes era una herramienta tan tosca que muchas de las inundaciones y desprendimientos de tierras afectarían a civiles tanto como a soldados. Luego preguntó a los oficiales del Pentágono acerca de una serie de inundaciones que habían devastado Vietnam del Norte en 1971. ¿Las había agravado la siembra de nubes? Los oficiales del Pentágono lo negaron, aduciendo que nunca habían generado la lluvia suficiente para provocar una inundación. Pero esa admisión solo sirvió para suscitar otras preguntas más importunas. Entonces, ¿cuánta lluvia adicional había producido el Proyecto Popeye? Unos cuantos milímetros al mes, a lo sumo, respondieron los oficiales. De hecho, dudaban que el Vietcong hubiera llegado a notar siquiera sus esfuerzos, pues es difícil notar la diferencia entre, pongamos por caso, 500 y 550 milímetros al mes. Pero entonces, siguió preguntando Pell, ¿por qué gastó el ejército 21,6 millones de dólares (130 millones actuales) si el programa no funcionaba? Algo había que hacer.

"El apoyo por el control de la meteorología probablemente también se debilitara simplemente porque no acababa de funcionar. Los científicos solo creen que se puede hacer cosas sencillas como disipar la niebla de un aeropuerto o exprimir un poco más de lluvias de ciertos tipos de nube."

Probablemente no de manera casual, el apoyo que brindaba el gobierno al control del tiempo atmosférico se retiró después de que aquella información viera la luz. (Y a buena hora, pues más tarde se supo que algunos consejeros del Pentágono ya estaban presionando para extender la guerra meteorológica al más amplio y demencial ámbito de la «guerra medioambiental». Entre las ideas que se barajaban estaban la de hacer un agujero en la capa de ozono sobre los países hostiles y la de desencadenar terremotos a distancia.) Técnicamente, el alboroto por el Proyecto Popeye no debería haber afectado al Proyecto Stormfury, que no tenía fines militares; los científicos solo pretendían aliviar sequías y calmar huracanes, unos objetivos mucho más nobles. Sin embargo, Stormfury quedó manchado por asociación y cayó en descrédito. No ayudó mucho el hecho de que el creciente movimiento ambientalista de la década de 1970 hiciera que manipular la meteorología pareciera vanidoso, si no inmoral: después de miles de millones de años de práctica, la Madre Naturaleza probablemente supiera lo que hacía mejor que nosotros.

Política aparte, el apoyo por el control de la meteorología probablemente también se debilitara simplemente porque no acababa de funcionar. Los científicos solo creen que se puede hacer cosas sencillas como disipar la niebla de un aeropuerto o exprimir un poco más de lluvias de ciertos tipos de nube. No obstante, desde un punto de vista científico, el esfuerzo no fue vano: los meteorólogos aprendieron mucho de los datos que obtuvieron. Lamentablemente, mucho de lo que aprendieron socavaba los fundamentos de sus experimentos. En el caso de los huracanes, por ejemplo, los científicos habían contado con que la interacción entre el yoduro de plata y el agua sobreenfriada liberase calor, pero sus datos revelaron que en realidad los huracanes contienen muy poca agua sobreenfriada. Esto implicaba que, a diferencia de las nubes, el yoduro de plata no tenía materia prima con la que iniciar las reacciones químicas en cadena. El comportamiento dramático que en ocasiones observaban después de sembrar un huracán probablemente no fuese más que una coincidencia.

En las décadas que han transcurrido desde Popeye y Stormfury, los sueños de controlar el tiempo atmosférico nunca han acabado de desvanecerse. En 1986, la Unión Soviética sembró hasta la saciedad cualquier nube que pasara por encima de Chernóbil con el propósito de vaciarlas antes de que llegasen a Moscú y bombardearan a la población de la capital con su lluvia radiactiva. De manera parecida, el servicio meteorológico chino supuestamente ametralló hasta la última nube de los alrededores de Pekín en el verano de 2008 para asegurarse un cielo despejado durante los Juegos Olímpicos. La mayoría de los meteorólogos, sin embargo, siguen viendo esos programas con malos ojos, e insisten sobre todo en que no podemos hacer prácticamente nada para frenar los huracanes y otras tormentas violentas. Esta es una verdad esencial y dura de aceptar, porque equivale a admitir lo vulnerables, impotentes e indefensos que somos. Al final, no se puede engañar a la naturaleza: la atmósfera es mucho más poderosa de lo que podemos comprender.

Durante su vida, Irving Langmuir habló con gran elocuencia sobre nuestro deber de controlar la meteorología, y su carisma atrajo a miles a su causa. Pero para mí, la verdad más profunda que resume varias décadas de investigaciones sobre el control del tiempo atmosférico la pronunció un simple piloto de Stormfury: «Era decepcionante aceptar que no podíamos hacerlo», diría años más tarde. «Pero las tormentas eran tan grandes, y nosotros tan pequeños.»

- Hacienda te devuelve 300 euros si tienes un hijo menor de 25 años y 900 si tienes dos: así tienes que ponerlo en la declaración de la renta

- Muere Itxaso Mardones, reportera de Gloria Serra en 'Equipo de investigación', a los 45 años

- Adiós a los cajones de la cocina: la solución con perchas que puedes colocar en cualquier parte

- Pedro Sánchez se plantea renunciar como presidente del Gobierno tras la investigación a su mujer

- El CIS publica una encuesta sobre las elecciones en Catalunya a pocas horas del comienzo de la campaña

- Buenas noticias para los jubilados: la paga extra de verano viene con sorpresa

- Tiempo de Catalunya, hoy, viernes 26 de abril: empieza un esperanzador episodio de lluvias

- Multado con 112.000 euros un bar musical de Vilanova i la Geltrú por permitir el consumo de drogas