la gran precuela del covid-19

Barcelona 1918, una gripe 'superstar'

La pandemia de hace un siglo sorprendió al mundo cuando comenzaba a creerse que toda enfermedad era curable y un viaje a la hemeroteca revela en qué gran negocio degeneró aquella desmedida confianza

zentauroepp53821363 cols200620112727 / periodico

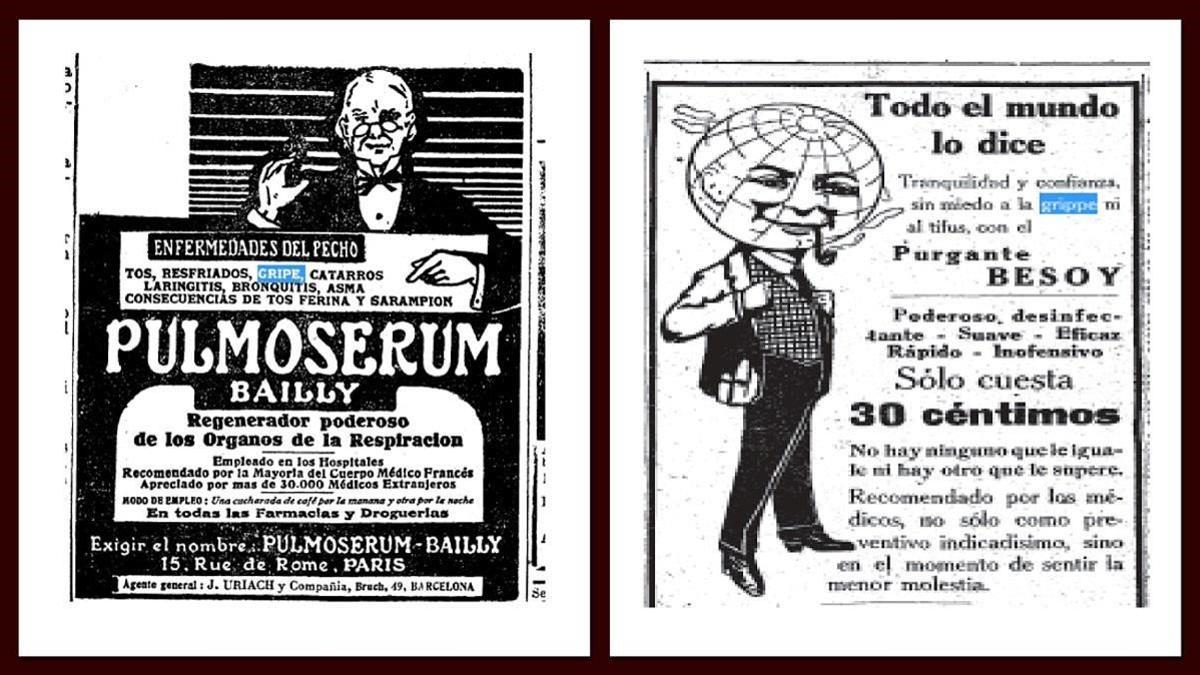

La pandemia de gripe de 1918 fue literalmente un superventas. También fue una forma terrible de morir. Los enfermos más graves se amorataban víctimas de la cianosis heliotrópica. Azul casi negro, eran irreconocibles incluso para sus familiares. Pero, no se asusten los aprensivos, esta crónica no trata sobre la patología de aquella brutal pandemia, sino de cuál fue su cotidianidad en una ciudad como Barcelona, no como siempre a través de la mirada literaria de Josep Pla (“estos últimos días he tenido que asistir a diversos entierros. Esto sin duda hace que empiece a sentir una merma de emoción delante de la muerte…”), sino de la más prosaica oportunidad que ofrece la prensa de la época. He aquí un ejemplo. Bajo el título “Bromas de mal gusto”, se hacía saber que “desde hace varios días, algunos desaprensivos sujetos se dedican a avisar por teléfono a la empresa de pompas fúnebres, solicitando se lleven ataúdes a casas en que luego resulta que no hay ningún cadáver”. El gobernador civil puso a la policía en busca y captura a esos bromistas. Esto, aunque retrata el mal gusto del humor de la época, es solo una anécdota minúscula al lado todo cuanto entonces se publicó, miles de noticias y, sobre todo, miles de anuncios de medicinas milagrosas. Lo dicho, aquella gripe fue un superventas.

Laxantes, ron, limón, e combinados de quinina y arsénico, fototerapia y hasta un gabán a la última moda, todo prevenía la gripe

Laura Almudéver, profesora de la Universitat de València, dedicó una buena parte de su oceánica tesis doctoral del 2016 a este aspecto. Esta crónica está en deuda con ella. Aquella pandemia dio tres vueltas al mundo. La primera ola llegó a Barcelona durante la primavera de 1918, aunque asustó, no fue la más letal. Cuando regresó en septiembre, la parca no daba abasto. El 26 de octubre, por citar un día al azar, murieron 231 personas solo en Barcelona. La tercera ola de la gripe, de febrero a marzo de 1919, fue más benigna, pero el pavor fue mayor, por el recuerdo del rastro de muerte que ya había dejado meses antes y, también, tal vez, porque en la prensa nunca faltaban anuncios sobre cómo evitar el contagio.

Aquel sindiós de desinformación publicitaria tenía una causa muy clara. La mal llamada gripe española (“¿lo dicen por su acento, o porque le gustan los toros?”, se quejaba un articulista cuando así fue bautizada en el resto del mundo) era un monumental misterio para la ciencia. Fue una pandemia que llegó, eso es cierto, en una época en que por primera vez en la historia las enfermedades comenzaban a parecer evitables. La segunda mitad del siglo XIX fue muy rica en descubrimientos de remedios contra dolencias persistentes, como la tuberculosis y la difteria, pero los virus eran todavía entonces un misterio. No fue hasta 1931 que su existencia fue confirmada y hasta 1940 en que fueron observados a través de un microscopio electrónico. En 1918, en Barcelona y en el resto del mundo, el principal sospechoso de causar aquella elevadísima mortalidad era el bacilo de Pfeiffer, más falso culpable que Henry Fonda en la película de idéntico título.

Fosfo-Glico-Kola

Así las cosas, hicieron su agosto las farmacéuticas serias, los cantamañanas de las medicinas alternativas y, según se mire, cualquiera que tuviera algo que vender y pudiera recomendarlo para prevenir la gripe. Tintura de yodo, sulfuro de carbono, fototerapia, pastillas Valda, pastillas Bonald, inyecciones de quinina y arsénico, cigarrillos carminativos, el cinturón eléctrico Galvani, la aspirina, que hasta hubo sobredosis de ella, zumo de limón, que subió exponencialmente de precio, la famosa Fosfo-Glico-Kola, bebedizos de “carne líquida”, plata coloidal, ron, suero antidiftérico y, ya puestos, hasta laxantes, como Láxen Busto, por si uno podía ganarle el pulso a la gripe en el retrete, y elegantes gabanes impermeables a la última moda, con los que además venía de regalo un paraguas. Nada era en realidad eficaz. Bueno, no del todo. Del cóctel de coñac, rioja y champán aconsejado también como terapéutico se puede decir, al menos, que hacía más alegre el viaje en la barca de Caronte.

En realidad, las autoridades daban sensatos consejos a la población, no muy distintos a los actuales. Se cerraron escuelas, se vigiló el tráfico ferroviario y se prohibió fumar en cines y teatros, más que nada por esa fea costumbre de los fumadores de escupir las hebras de tabaco que se les quedaban entre los labios. La idea de evitar las exhalaciones de los posibles enfermos estaba muy presente. Otra cuestión es cómo a veces se pretendía llevar a la práctica ese consejo. Indistinguible de una información periodística seria, en la prensa se publicó insistentemente, por ejemplo, un anuncio camuflado de los fabricantes del Eucamentol. Sostenían que la forma más eficaz de evitar el contagio era introducirse algodones en las fosas nasales empapados con su producto. Es una lástima no haber encontrado, para la publicación de este viaje en el tiempo, fotografías callejeras de aquel antepasado de la actual mascarilla.

Visto con la soberbia del siglo XXI se podrá pretender que los barceloneses de principios del siglo XX encararon la pandemia de gripe a ciegas o, peor aún desinformados, señal de que incluso sin twitter y sin Vox eso es posible. Se atribuyó el brote inicial, por ejemplo, a las obras del metro de Madrid de 1916, como si se hubieran removido unas tierras que sellaban un ancestral mal oculto. La prensa informó también de que en Cádiz se prohibió el confeti en los carnavales porque se sospechaba que podía ser un agente transmisor de la gripe. Parece un disparate, pero visto con calma más lo es aún recortar en sanidad y sorprenderse después por el colapso del sistema.

A su manera, cada gran gripe europea (desde 1700 ha habido, se supone, unas 50) ha permitido retratar cada época. A la de 1918 se llegó de un modo calamitoso. La esperanza de vida en 1900 era de 34,8 años. En 1930 había subido a 49,9. Puede que la gripe contribuyera a hacer frente, por simple y pura necesidad, a lo que el político e historiador César Silió Cortés calificó entonces como “la mortalidad indisculpable”, cruda definición que merecería hoy ser recuperada a la vista de lo sucedido en las residencias de ancianos. A Silió, que llegó a ser ministro con Antonio Maura, le reconcomía que España fuera “el país de la muerte”, y parece que, al menos un poco, la pandemia de hace 100 años fue un revulsivo contra aquello, ni que fuera por lo ofensivo que a todos les pareció que a aquella gripe la llamaran española. Informó a las primeras de cambio ‘La Vanguardia’ de que “la gripe es producida por una bacteria que las tropas senegalesas han importado a Europa y un conocido doctor opina que esta maléfica bacteria procede de África del sur”. Tanto empeño por aclarar las cosas no se vio en la prensa local apenas 20 años antes, cuando causo estragos la llamada gripe rusa, supuestamente originaria de Siberia, que por aquí se la rebautizó como la gripe de Gayarre, porque se llevó por delante al famoso tenor que paseaba su fama por el mundo con ese apellido.

Tan atrás en el tiempo estaba España que hasta hubo que importar una palabra para ponerle nombre a la enfermedad

La inmersión en la hemeroteca contemporánea de la gripe española permitiría, con más espacio, ir más allá. Aquella pandemia no pilló a Barcelona como ahora, baja de defensas tras la crisis del 2008. La ciudad llegó a 1918 tras tres años de gran bonanza, pésimamente repartida, como es habitual, pero bonanza al fin y al cabo. Barcelona era el refugio neutral de los ricos de media Europa en un mundo en guerra. La burguesía local, hasta que el bloqueo naval de 1917 cerró el paso a las exportaciones, amasó fortunas gracias a que dos primos de la realeza europea, Guillermo y Nicolás, no supieron resolver sus diferencias de otro modo que no fuera condenando millones de personas a la muerte. En Barcelona, la guerra, aunque en las plazas hubiera acaloradas disputas entre germanófilos y aliadófilos, quedaba emocionalmente lejos, como si fuera cosa de otro mundo, de los europeos, de más allá de los Pirineos. Tanto era así que, cuando la pandemia llegó a España, no había en realidad una palabra en castellano para referirse a esa enfermedad. Algunos diarios utilizaron el nombre francés, ‘grippe’, otros, el italiano, ‘influenza’, pero no faltó quien prefirió el nombre jocoso, ‘el soldado de Nápoles’, porque era tan pegadiza como una zarzuelesca canción entonces muy de moda, por muy desafortunada que fuera su letra: “la gloria romántica, me lleva a la muerte, no digas tu cántico, que aviva mi pena, si muero queriéndote, qué muerte tan buena”. Un cuarto de millón de españoles, según los imprecisos datos de aquella época, se llevó por delante la pandemia de 1918.

Suscríbete para seguir leyendo

- Hacienda te devuelve 300 euros si tienes un hijo menor de 25 años y 900 si tienes dos: así tienes que ponerlo en la declaración de la renta

- Muere Itxaso Mardones, reportera de Gloria Serra en 'Equipo de investigación', a los 45 años

- Adiós a los cajones de la cocina: la solución con perchas que puedes colocar en cualquier parte

- Pedro Sánchez se plantea renunciar como presidente del Gobierno tras la investigación a su mujer

- El CIS publica una encuesta sobre las elecciones en Catalunya a pocas horas del comienzo de la campaña

- Tiempo de Catalunya, hoy, viernes 26 de abril: empieza un esperanzador episodio de lluvias

- El CEO publica la primera encuesta de la campaña de las elecciones en Catalunya

- Buenas noticias para los jubilados: la paga extra de verano viene con sorpresa