HOTEL CADOGAN (32)

¿Tú doblas la esquina de la página?

'Breve historia del marcapáginas' rastrea la costumbre secular de señalar el lugar donde se interrumpió la lectura

zentauroepp56053644 icult201201170412 / periodico

Olga Merino

Periodista y escritora

Escritora y periodista. Master of Arts (Latin American Studies) por la University College of London (Beca La Caixa/British Council). Fue corresponsal de EL PERIÓDICO en Moscú en los años 90. Profesora en la Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Su última novela: 'La forastera' (Alfaguara, 2020).

Olga Merino

Este mismo sábado, con los ventanales abiertos de par en par, las doncellas se encontraban desempolvando la biblioteca del hotel -15.000 volúmenes encuadernados en vitela-, cuando el primer mayordomo, mister Stevens, abrió las puertas correderas y, con las manos a la espalda de la levita, formuló una pregunta tonta, como quien arroja un penique al aire: «Muchachas, ya que presumís de leer tanto, ¿vosotras sois de las que doblan la esquina superior de la página para recuperar luego el hilo?». A esa señal algunos la llaman «escapulario». De un salto, Sally, la más novelera de las criadas, bajó de la escalera de mano, anudó el mandil con volantes en la cintura del señor Stevens, le entregó el plumero y se puso a leer un libro en voz alta, como si estuviéramos en una abadía medieval. Hasta el fantasma de la biblioteca se sentó en el sillón de orejas a escuchar.

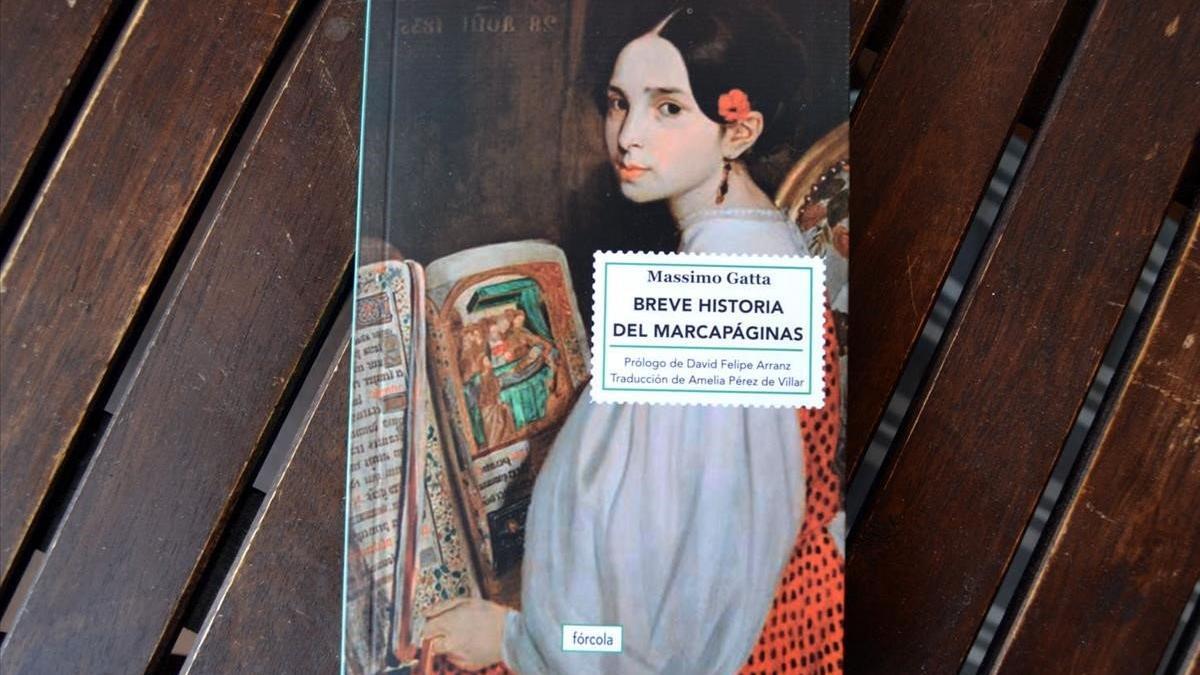

Se trata de 'Breve historia del marcapáginas', del italiano Massimo Gatta, experto en historia de la edición, una 'delicatessen' recién publicada por Fórcola, con traducción de Amelia Pérez de Villar ('Dickens enamorado') y prólogo del experto holmesiano David Felipe Arranz. Un libro que rastrea esos utensilios señaladores, que pueden ser de piel, de plata, de marfil, de madera, de plástico, de papel o metal. O una flor. O una hoja para dejarla secar entre las páginas, como tomó por costumbre Gabriele d'Annunzio.

El más antiguo, de cuero

Por el libro hemos sabido que el marcapáginas más antiguo del que se tiene noticia, hecho de cuero, se encontró en Egipto, entre las ruinas de un monasterio copto del siglo VI d. C. Y que el primer testimonio de su uso se atribuye a un impresor de la reina Isabel I de Inglaterra, quien cosía una cinta de seda en la cabezada de los ejemplares para que la soberana pudiera encontrar enseguida el fragmento que le interesara. Nos reímos mucho con la anécdota del bibliotecario florentino Antonio Magliabechi, tan erudito como gorrino, quien, como no dejaba de leer ni para comer, colocaba en el libro lo primero que tuviera a mano, ya fuera un arenque o una rodaja de salami.

En suma, un ensayito delicioso que eleva a símbolo ese objeto que señala el lugar donde se interrumpió la lectura con el propósito «de no perder el rastro de nuestro paso, como lectores, por el alma del texto». Algo así como fijar una cita con el amante.

- El río subterráneo más largo de Europa está en España: nadie conoce su nacimiento ni su desembocadura

- El Barça vive una tragedia insoportable ante el PSG

- Ya, el árbitro, sí, sí, el árbitro

- ¿Vendrán a mi casa a bañarse?: las dudas sobre abrir piscinas particulares al público

- Impactantes vídeos de las tormentas en Dubái: paralizados aeropuertos y carreteras

- Olvídate de freír el huevo en la sartén: esta es la fórmula para hacer los mejores huevos fritos

- Detenido un motorista por circular por la N-340 sin haber obtenido nunca el permiso de conducir

- Día 1 del ‘posxavismo’: el Barça busca entrenador (Márquez, Flick...)