patrimonio sin protección

Los maravillosos techos de Villarroel 71, el último bombardeo de Espartero

El día que Franco almorzó huevos Imperio en Barcelona

La pierna incorrupta de Franco

A1-175872408.jpg / GEORGINA ROIG

Al habla con un vecino del 71 de la calle de Villarroel, otra finca (y van nosecuantas) que ha comprado uno de esos fondos de inversión inmobiliaria que opinan que los actuales inquilinos de las viviendas pagan poco y que, bien remozados los apartamentos, aquello ofrecerá una rentabilidad mensual de aúpa. El afectado es Casper Oplaat, holandés, que ha vivido en el piso principal durante un cuarto de siglo. No llama porque se vaya a quedar sin techo, sino, lo que son las cosas, porque teme por los techos del que hasta ahora era su hogar. Este oficio, el de contar qué pasa en la ciudad, es a veces como una matrioska, porque, en esta historia, dentro de lo que parece un caso más de gentrificación aparece un caso de pérdida patrimonial, y dentro de este, menuda sorpresa, un descendiente directo del general Espartero, aquel que en 1842 bombardeó la ciudad. Pasen y lean, pero, sobre todo, pasen vean las fotos que ha hecho Georgina Roig.

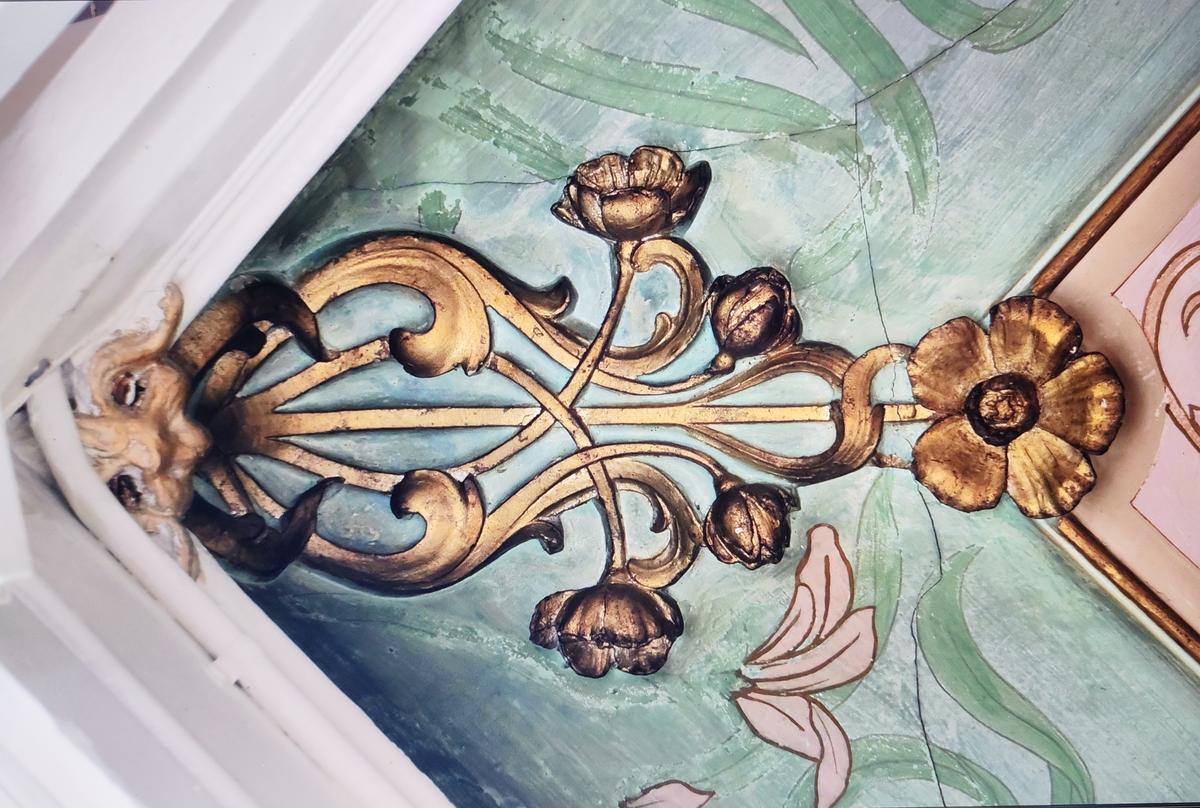

Un florida moldura, en uno de los techos. que aún conserva el dorado original de hace 133 años. / GEORGINA ROIG

La finca se construyó en 1890, justo en la esquina con la calle de la Diputació. La fecha es importante. Justo hasta entonces, las ordenanzas municipales que regulaban el crecimiento del Eixample eran entre rigurosas y austeras. Fue en 1891, solo un año más tarde, en que se revisó la norma, en primer lugar al alza, porque se permitieron más pisos de altura, y, segundo e mucho más importante para la historia futura de la ciudad, o sea, la de hoy, se dio barra libre a los arquitectos para que las fachadas no fueran tan monótonas. Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner y, no digamos ya Josep Maria Jujol y Antoni Gaudí se lo tomaron al pie de la letra.

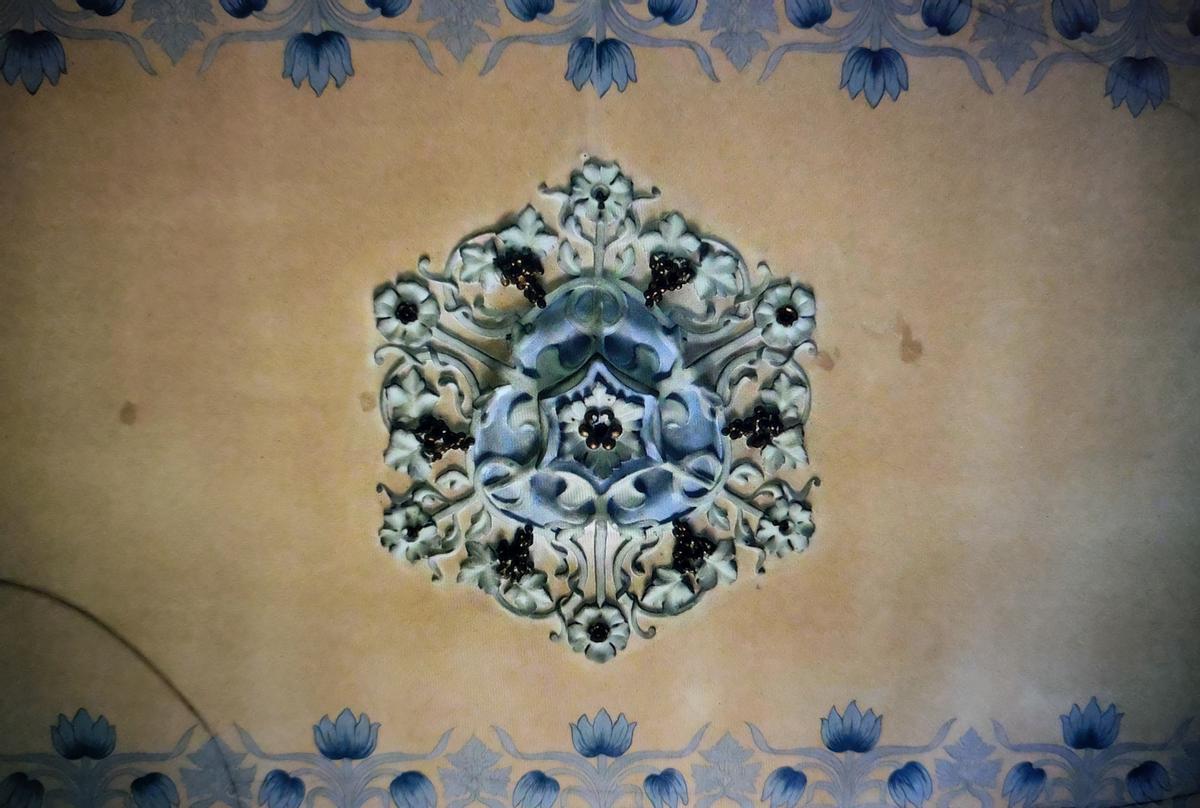

Uno de los techos, algo dañado por el paso del tiempo. / GEORGINA ROIG

El caso es que la finca de Villarroel 71 es anterior, es decir, sus primeros dueños levantaron solo cinco plantas de tez un tanto aburrida, pero la burguesía siempre era fiel a sus principios, y en la planta principal, donde entonces residían las familias adineradas, echaron el resto.

Villarroel 71, una finca de 1890. / JOAN CORTADELLAS

En 140 espléndidos metros cuadrados vivía Oplaat hasta el pasado martes. Bajo el parquet se conserva, aunque algo maltrecho, el pavimento hidráulico original. En lo que terminó por ser su dormitorio, no deja de asombrar un hogar de fuego, y no era esta la única chimenea del piso. Pero lo que sin duda más emociona son los techos, hermosamente trabajados por un artesano hace 133 años.

Un detalle de uno de los techos. / GEORGINA ROIG

Puede que esos techos sean en realidad el último vestigio de lo que aquella finca fue, porque su estado de deterioro general, nada más entrar en el vestíbulo, es más que evidente. Y lo que desconcierta a Oplaat es que aquellas joyas que coronan cada estancia del piso no tenga ningún tipo de protección patrimonial. Si no lo tiene el conjunto de la finca, menos lo tienen aún elementos ornamentales como aquellos. “Es increíble, eso jamás sucedería en París o en Venecia”, pone como ejemplo. No consta aún, en el registro del distrito, ninguna solicitud de licencia de obras para este piso. Sí para otros de la misma finca. Los vecinos se van conforme se extinguen sus contratos. A eso se llama en esta ciudad los desahucios invisibles, sin orden judicial, simplemente porque así lo decide la empresa propietaria, en Villarroel 71, la que compró todo el edificio a los herederos de Luis Montesino-Espartero. Oplaat llegó a conocerle. Es una anécdota que tiene su qué.

Un techo esquinero, incompresiblemente cableado y rematado con un punto de luz, tal vez de la época en que fue una escuela. / GEORGINA ROIG

Fue en 1999. Iba en busca de un piso de alquiler en la ciudad. Tenía ya uno medio apalabrado, pero por lo que fuera, la firma del contrato no se pudo llevar a cabo. Entonces supo que el dueño de ese piso que no pudo ser tenía muchos otros en la ciudad. Le recibió, en principio con una cierta desgana, pero accidentalmente, cuando removía papeles en su cartera, saltó del interior la foto de un caballo que Oplaat había tenido en Holanda. A Montesino-Espartero, coronel del Arma de Caballería, se le iluminaron los ojos. “¡Eso es un pura sangre!”, exclamó. Fue gracias a ese caballo, en parte, que pudo vivir en aquel piso, no un diamante pulido cuando entró, pues con anterioridad había sido un despacho profesional y, antes, una pequeña escuela infantil. Se había cometido allí algunas barbaridades arquitectónicas, incluso en los preciosos techos. Era un diamante por volver a pulir.

Un detalle de la moldura central de un techo, aún con sus azules celestes originales. / GEORGINA ROIG

En cierto modo, puede decirse que Oplaat conoció una faceta de Montesino-Espartero, la de entusiasta de la equitación. Tenía otra mucho menos amable, la política, de la que un par de historiadores de la ciudad, Francesc Vilanova y Ricart Vinyes, atesoran un imborrable y acongojante recuerdo. En ese mismo 1999 en que Oplaat firmaba el contrato, Vilanova y Vinyes comisariaban una exposición sobre la Barcelona de 1939, vamos, el año cero del franquismo en la ciudad. Fueron a verle a su despacho del castillo de Montjuïc. Iban en busca de algún cuadro del dictador que representara a la perfección su victoria militar, uno de aquellos en los que había sido retratado por el pintor con un abrigo con cuello de pieles.

Uno más de los techos, séptimo de la crónica, y aún hay más. / GEORGINA ROIG

Cosas así no se olvidan. En el mueble situado tras la mesa del despacho tenía un altar con todo tipo de imaginería de Fuerza Nueva. De cara a él, una fotografía del general Moscardó, ya saben, un tipo con una fe patriótica que iba mucho más allá de la que mostró Abraham con su hijo Issac, pues llegado el caso, ante el dilema de elegir entre perder un descendiente o rendirse a los rojos, prefirió lo primero. “Encomienda tu alma a Dios, da un grito de ¡Viva España y muere como un patriota”, le dijo por teléfono desde el asediado Alcázar de Toledo. Montesino-Espartero (a lo que íbamos) cedió el cuadro. Luego se arrepintió, y lo hizo con una carta de queja que despedía con muy poco señorío. “A todo cerdo le llega su San Martín”, advirtió a los historiadores.

Bueno, aquel militar, entonces al cargo del museo castrense de Montjuïc, un hombre que presenció la retirada de estatua ecuestre del dictador del patio de de armas de la fortaleza (no solo, eso, se le heló el alma cuando vio que para meter la escultura en una estancia hubo que cortarle la pierna al dictador porque no pasaba por la puerta) era descendiente, sobrino nieto, de Baldomero Espartero, el general que sugirió que cada 50 años convenía bombardear Barcelona. Según se mire, entre la falta de protección patrimonial, la sed de beneficios de las inmobiliarias y la ley de la selva de los alquileres, esa sugerencia se sigue a rajatabla. Ni siquiera cada 50 años. Cada día.